澳大利亞新南威爾士大學(xué)彭綱定教授課題組超寬帶鉍鉺共摻光纖的研發(fā)

訊石光通訊網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2019/10/16 15:20:29 編者:iccsz

摘要:新南威爾士大學(xué)光子通信中心彭綱定教授課題組提出并采用改進(jìn)化學(xué)氣相沉積(MCVD)和原位溶液摻雜技術(shù)開(kāi)發(fā)鉍鉺共摻石英光纖(BEDF),用于實(shí)現(xiàn)覆蓋1150-1700 nm波長(zhǎng)范圍的超寬帶、高增益光纖光源和光纖放大器。近年來(lái),該課題組及其合作團(tuán)隊(duì)采用多種工藝技術(shù)開(kāi)發(fā)出多款具有超寬帶發(fā)光特性的鉍鉺/鉍鉺鐿共摻石英光纖,提出了多種新穎的表征技術(shù),采用了高溫、高能輻射和激光等技術(shù)對(duì)摻雜光纖進(jìn)行后處理,研究了提升或影響光纖性能的物理機(jī)制。

澳大利亞新南威爾士大學(xué)光子通信中心彭綱定教授課題組發(fā)表在Frontiers of Optoelectronics上的關(guān)于超寬帶鉍鉺共摻光纖的綜述論文(Development of Bi/Er co-doped optical fibers forultra-broadband photonic applications),入選了施普林格·自然集團(tuán)的“一帶一路”倡議相關(guān)的多學(xué)科前沿學(xué)術(shù)研究合集(詳情請(qǐng)點(diǎn)擊閱讀原文)。此合集匯集了施普林格·自然集團(tuán)旗下刊發(fā)的有關(guān)“一帶一路”的最新研究成果,內(nèi)容涵蓋“一帶一路”地區(qū)的政策溝通、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展、環(huán)境與資源開(kāi)發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施與城市建設(shè)、科技教育與民間往來(lái)等主要議題。

隨著光通信技術(shù)的發(fā)展,信息高速公路飛速發(fā)展并支撐著以信息為主導(dǎo)的現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會(huì)。在過(guò)去的40年,一系列技術(shù)突破使得單根光纖的傳輸容量持續(xù)增加,以跟上互聯(lián)網(wǎng)流量的不斷增長(zhǎng)。然而信息傳輸容量需求依然在以每年30%–40%的速度增長(zhǎng),這使得拓展光纖傳輸帶寬的工作更加迫切。現(xiàn)代無(wú)水光纖技術(shù)的研發(fā),讓石英光纖在約500 nm的波長(zhǎng)范圍(1200-1700 nm)內(nèi)都具有優(yōu)良的透光能力。然而,目前建立在摻鉺光纖(EDF)技術(shù)基礎(chǔ)上的波分復(fù)用(WDM)光纖通信骨干網(wǎng)絡(luò),僅能在約80 nm帶寬的C+L波段(1520-1620 nm)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)光放大。光譜資源的利用率不到20%。因此,迫切需要開(kāi)發(fā)新的超寬帶光纖技術(shù)。

新南威爾士大學(xué)光子通信中心彭綱定教授課題組提出并采用改進(jìn)化學(xué)氣相沉積(MCVD)和原位溶液摻雜技術(shù)開(kāi)發(fā)鉍鉺共摻石英光纖(BEDF),用于實(shí)現(xiàn)覆蓋1150-1700 nm波長(zhǎng)范圍的超寬帶、高增益光纖光源和光纖放大器。近年來(lái),該課題組及其合作團(tuán)隊(duì)采用多種工藝技術(shù)開(kāi)發(fā)出多款具有超寬帶發(fā)光特性的鉍鉺/鉍鉺鐿共摻石英光纖,提出了多種新穎的表征技術(shù),采用了高溫、高能輻射和激光等技術(shù)對(duì)摻雜光纖進(jìn)行后處理,研究了提升或影響光纖性能的物理機(jī)制。超寬帶鉍鉺共摻光纖仍然存在許多基本的科學(xué)問(wèn)題和技術(shù)挑戰(zhàn)亟待解決,目前的工作顯示,這一摻雜光纖有望實(shí)現(xiàn)某些獨(dú)特的光子應(yīng)用,如光纖傳感、光纖光柵、光放大和光纖激光器等。

本文闡述了新南威爾士大學(xué)彭綱定教授課題組及其合作團(tuán)隊(duì)在超寬帶鉍鉺共摻光纖方面的研究進(jìn)展,其中包括:基于鉍鉺共摻光纖的超寬帶發(fā)光方面的科學(xué)問(wèn)題、技術(shù)挑戰(zhàn)及近期進(jìn)展。

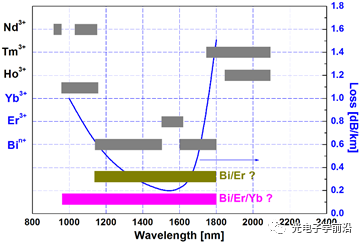

圖1. 鉍鉺共摻光纖和鉍鉺鐿共摻光纖的光譜范圍

圖2. (a) 新南威爾士大學(xué)國(guó)家聯(lián)合光纖制造設(shè)施中的光纖拉絲塔;(b)采用改進(jìn)的化學(xué)氣相沉積(MCVD)和原位溶液摻雜技術(shù)制備的第一根鉍鉺共摻光纖預(yù)制棒的折射率分布;(c)鉍鉺共摻光纖的橫截面

圖3. 在60 mW 830 nm泵浦下,3 m鉍鉺共摻光纖的超寬帶發(fā)射譜

圖4. 基于鉍鉺共摻光纖的4個(gè)級(jí)聯(lián)布拉格光柵(相隔 >250 nm)的超寬帶透射譜

Development of Bi/Er co-doped optical fibers forultra-broadband photonic applications

Yanhua LUO, Binbin YAN, Jianzhong ZHANG,Jianxiang WEN, Jun HE, Gang-Ding PENG

Front. Optoelectron., 2018, 11(1): 37-52.

https://doi.org/10.1007/s12200-017-0764-y

內(nèi)容來(lái)自:光電子學(xué)前沿

本文地址:http://www.welmoon.com//Site/CN/News/2019/10/16/20191016072331460365.htm 轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留文章出處

關(guān)鍵字: 鉍鉺共摻光纖

文章標(biāo)題:澳大利亞新南威爾士大學(xué)彭綱定教授課題組超寬帶鉍鉺共摻光纖的研發(fā)

本文地址:http://www.welmoon.com//Site/CN/News/2019/10/16/20191016072331460365.htm 轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留文章出處

關(guān)鍵字: 鉍鉺共摻光纖

文章標(biāo)題:澳大利亞新南威爾士大學(xué)彭綱定教授課題組超寬帶鉍鉺共摻光纖的研發(fā)

【加入收藏夾】 【推薦給好友】

免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)注明“訊石光通訊咨詢(xún)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于光通訊咨詢(xún)網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。 已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。

※我們誠(chéng)邀媒體同行合作! 聯(lián)系方式:訊石光通訊咨詢(xún)網(wǎng)新聞中心 電話(huà):0755-82960080-168 Right

※我們誠(chéng)邀媒體同行合作! 聯(lián)系方式:訊石光通訊咨詢(xún)網(wǎng)新聞中心 電話(huà):0755-82960080-168 Right

暫無(wú)相關(guān)新聞

- 設(shè)置首頁(yè) | 光通訊招聘 | 企業(yè)搜索庫(kù) | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 保護(hù)私隱 | 公司介紹

Copyright ? 2009 ICCSZ.com Inc. All Rights Reserved. 訊石公司 www.welmoon.com版權(quán)所有 粵ICP備12008183號(hào)-1