廣東:打造核心技術攻關主力軍

ICC訊 十年來,廣東持續推進具有全球影響力的科技和產業創新高地建設,推進高水平科技自立自強,著力構建“基礎研究+技術攻關+成果轉化+科技金融+人才支撐”全過程創新生態鏈,積極探索關鍵核心技術攻關新型舉國體制“廣東路徑”,區域創新綜合能力連續5年位居全國首位。

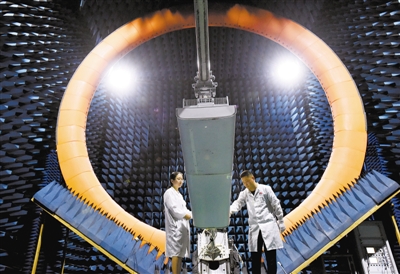

工程師在位于廣東省東莞市松山湖的華為實驗室測試5G基站設備新華社記者 劉大偉攝

近日,在廣州高新區,TCL華星第8.6代氧化物半導體新型顯示器件生產線項目(以下簡稱T9項目)正式投產。這是國內首條專門生產高端IT產品及用于專業顯示的液晶面板的高世代產線。值得關注的是,T9項目采用TCL華星自主研發的邊緣場開關技術(HFS)和高遷移率氧化物技術,項目達產產值預計近300億元,將形成巨大的產業集聚和經濟帶動效應,從而為廣州乃至廣東經濟發展提供新的驅動力。

2012年到2022年,是全球圍繞科技制高點競爭空前激烈的十年,也是廣東積極融入國家科技戰略布局、推進科技自立自強、引領產業高質量發展的十年。T9項目僅是廣東深入實施創新驅動發展戰略、創新成果競相涌現的一個縮影。

十年來,廣東加快構建“基礎研究+技術攻關+成果轉化+科技金融+人才支撐”全過程創新生態鏈,以科技創新促進新舊動能轉換。廣東區域創新綜合能力連續5年位居全國首位。世界知識產權組織發布的最新版全球創新指數(GII)相關信息顯示,在世界五大科技集群中,“深圳—香港—廣州”繼續位居全球第二位。

搭建科研平臺,留住優質人才

一座僅有1.83平方公里的江心小島——廣州國際生物島,正成長為廣州生物醫藥產業的核心引擎、全球矚目的生物醫藥產業發展高地。

3年前,完成博士后科研工作的趙蒙來到生物島實驗室。“干實事,創新氛圍寬松自由。”他對生物島實驗室如是評價。

生物島實驗室是廣東省建設的首批省實驗室之一。為進一步強化戰略科技力量布局,近年來廣東著力打造以實驗室體系、一流科研機構、高水平研究型大學和科技領軍企業等為主體的戰略科技力量,加快打造關鍵核心技術攻關“王牌軍”。

以鵬城實驗室、廣州實驗室為引領,廣東已構建由10家省實驗室、30家國家重點實驗室、460家省重點實驗室、20家粵港澳聯合實驗室、4家“一帶一路”聯合實驗室,以及野外科學觀測研究站、高級別生物安全實驗室等組成的高水平多層次實驗室體系。

與此同時,廣東全面啟動粵港澳大灣區國家技術創新中心建設,同步推進新型顯示等領域的國家技術創新中心建設,積極引聚國家級創新資源,推動中國科學院空天信息研究院、國家納米科學中心等一批國家級大院大所落戶,建成27家高水平創新研究院。

搭平臺,引人才。廣東緊抓建設粵港澳大灣區高水平人才高地的重大機遇,拓展人才“朋友圈”。一方面加強與港澳協調聯動,充分發揮橫琴、前海、河套等地的人才和科技創新政策優勢,構建協同創新的區域人才共同體;另一方面著力破除人才培養、使用、評價、激勵、流動、保障等方面的體制機制障礙,持續開展減輕科研人員負擔等方面的改革。

加強基礎研究,補齊創新短板

趙蒙的很大一部分研究內容屬于基礎研究。對于基礎研究,他直言“最需要的是安全感”。“穩定的創新環境、具有持續性的經費投入、寬容失敗的抗風險能力,這是基礎研究最為需要的外部條件,也是研究人員的安全感所在。廣東具備了這些條件。”他說。

“基礎研究需要持續穩定的投入,需要耐得住性子。”不久前,在中共廣東省委“中國這十年·廣東”主題新聞發布會上,廣東省委副書記、省長王偉中說。這正是十年來,廣東對基礎研究的態度。

為補上原始創新能力不足的短板,十年來,廣東系統部署加強基礎研究,通過加強頂層設計、加大財政投入、引入社會力量、建設人才高地等一系列舉措解決重點領域重大科學問題,努力為科技創新提供不竭的源頭動力。

統計顯示,廣東的基礎研究投入從2017年的109億元增長到2021年的270億元,4年翻了一番多。今年,廣東明確規定,省級財政把三分之一以上的科技經費投向基礎研究,完善長期穩定持續投入機制,引導企業和社會力量加大投入,形成合力。

越來越多的企業為基礎科學發展添磚加瓦。2021年,南方電網公司加入國家自然科學基金創新發展聯合基金會。從2022年至2024年,每年南方電網公司出資4000萬元,國家自然科學基金委員會出資1000萬元,3年雙方將累計投入1.5億元支持新型電力系統領域基礎性、前瞻性研究。

“我們將加快解決新型電力系統建設中的基礎性、前瞻性問題,促進基礎研究與應用研究高效銜接,支撐國家源頭創新能力提升。”南方電網公司創新管理部總經理李銳表示。

“十四五”期間,南方電網公司在基礎研究領域將累計投入30億元,用于開展核心技術攻關、建設原創技術策源地、延伸現代產業鏈,強化聯合研究院建設。

持之以恒加強基礎研究,廣東原始創新能力不斷增強。2021年廣東獲國家自然科學基金立項數居全國第二位,123個學科進入基礎科學指標數據庫排名前1%、11個學科進入前1‰,增幅明顯。

今年,廣東將實施基礎與應用基礎研究十年“卓粵”計劃。廣東省科技廳廳長龔國平介紹,接下來廣東將重點加大基礎研究投入,優化專項布局;創新體制機制,強化對人才的長期穩定支持;立足粵港澳大灣區,全面推進基礎研究開放合作。

打造良好生態,助力企業發展

2020年10月,習近平總書記來到潮州三環(集團)股份有限公司(以下簡稱三環)調研。總書記強調:“自主創新是增強企業核心競爭力、實現企業高質量發展的必由之路。希望你們聚焦國內短板產品,在自主研發上加倍努力,掌握更多核心技術、前沿技術,增強企業競爭和發展能力。”

“總書記的囑托,我們一直牢記在心。”三環深圳研究院院長陳爍爍說,兩年來,公司鉚足干勁,潛心創新,進一步攻克了多層片式陶瓷電容器和固體氧化物燃料電池的關鍵技術,并成功實現具有自主知識產權的國內首個百千瓦級大功率固體氧化物燃料電池應用示范。

十年來,廣東為越來越多的企業種下了自主創新的種子。2017年底,劉杉加入騰訊多媒體實驗室擔任該實驗室負責人時,許多挑戰擺在她面前。國際市場競爭,惟創新者強。面對挑戰,劉杉的策略是夯實自身技術實力,自研屏幕內容編解碼器、搭建VR全景端到端系統、投入點云等6DoF技術研發……目前,這些技術已有多項用于數字故宮、數字敦煌、國家公園系列等項目建設,為文物保護和文化傳承作出積極貢獻。

短短幾年里,劉杉帶領的騰訊多媒體實驗室已成長為制定國際標準的重要參與者。截至2022年4月,騰訊在全球主要國家和地區專利申請公開總數超過5.6萬件,專利授權數量超過2.6萬件。

堅持自主創新已成廣東企業的共識。十年來,以三環、騰訊為代表的廣東高新技術企業增加至6萬家,高新技術企業總量連續6年位居全國第一。近年來廣東省A股上市企業中八成以上是高新技術企業,其中2021年全省A股上市92家,高新技術企業占比超過9成。

這些都與廣東圍繞強化企業技術主體地位,從政策、資金、稅收等方面大力營造企業創新發展的良好生態,尤其是支持科技領軍企業參與關鍵核心技術攻關分不開。

廣東圍繞產業鏈部署創新鏈,科技支撐經濟高質量發展作用進一步凸顯。2021年,廣東40家省級以上高新區以占全省1%的土地面積,實現地區生產總值2.6萬億元,占全省20.9%。

十年來,廣東堅定不移實施創新驅動發展戰略,走出從科技強到企業強、產業強、經濟強的創新之路,扎實推進更高水平的科技創新強省建設。

本文地址:http://www.welmoon.com//Site/CN/News/2022/10/18/20221018014946260107.htm 轉載請保留文章出處

關鍵字: 廣東 核心技術

文章標題:廣東:打造核心技術攻關主力軍

2、免責聲明,凡本網注明“來源:XXX(非訊石光通訊網)”的作品,均為轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。因可能存在第三方轉載無法確定原網地址,若作品內容、版權爭議和其它問題,請聯系本網,將第一時間刪除。

聯系方式:訊石光通訊網新聞中心 電話:0755-82960080-168 Right

- 設置首頁 | 光通訊招聘 | 企業搜索庫 | 廣告服務 | 聯系我們 | 保護私隱 | 公司介紹

Copyright ? 2009 ICCSZ.com Inc. All Rights Reserved. 訊石公司 www.welmoon.com版權所有 粵ICP備12008183號-1